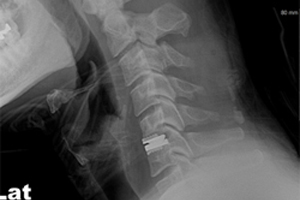

경추척수증으로 모 대학병원에서 척추관을 넓혀주는 수술을 받으신 분이다. 수술도 잘 됐고 증상도 호전되어 별 문제없이 지내고 계셨다.

그런데 2년 전부터 문제가 생겼다. 가만히 있어도, 서 있을 때도, 심지어는 잠을 잘 때에도 어깨부터 손까지 저려왔던 것.

더 이상 두면 안 되겠다는 판단에 필자를 찾아오셨다.

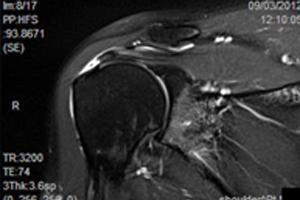

MRI 검사결과 이전에 수술 받은 부위는 문제가 없었다. 제6-7경추 추간공 협착증 소견이었다. 상당히 심하게 좁아져 있는 양상이었다.

환자 본인은 많이 저리다고 호소하는데 워낙 점잖게 말씀하시는 통에 좀 혼란스러웠다.

우선 3-4회 신경주사치료를 시행했다. 다행히도 일상에서 큰 불편을 못 느낄 정도로 좋아졌다.

몇 달전 외래 예약날 그 80세 할아버지의 따님이 병원을 찾아왔다. 필자에게 걱정스런 얼굴로 말을 꺼냈다.

“아버지께서 말씀은 잘 안 하시는데 요새 부쩍 팔 저림 때문에 힘들어 하시는 것 같아요.”

그리고는 어떻게라도 호전돼서 편안하게 여생을 지내게 해드릴 수는 없느냐고 물었다. 필자의 입장에선 곰곰이 생각을 하지 않을 수 없는 상황.

벌써 2년 정도 약을 복용하고 지내는 상태라서 대부분의 환자들은 심한 통증이나 마비 증상이 없으면 많이 불편하더라도 약을 복용하며 지내는 경우가 대부분.

더욱이 이 할아버지의 경우는 20년 전에 큰 목 수술을 한 번 받으셨고, 연세도 이미 80세인 상황.

MRI소견은 제6-7경추간 추간공 협착으로 제7경추의 압박이 굉장히 심한 상태.

통증이 주사치료나 약으로 조절되지 않으면 수술이 필요한 상태라는 게 필자의 판단.

다행히 수술 자체는 큰 수술이 아니었다. 목 뒤쪽으로 접근해서 좁아져 있는 추간공 부위를 현미경으로 보면서 넓혀주는 30분 정도 걸리는 수술이었다.

필자는 따님에게 “아버님께서 너무 힘들어하시고 약에도 별로 효과가 없다고 생각하시면 이런 해결책도 있습니다.”라고 간단히 설명했다.

며칠 뒤 따님과 80세 할아버지 환자가 함께 병원을 찾았다. 이날도 역시 할아버님은 팔이 많이 저려서 힘들다고만 하셨고 다른 말씀은 별로 없으셨다.

따님은 “MRI 촬영한지도 2년이나 지났으니 다시 검사해보는 게 어떨까요? 여전히 신경이 많이 눌려있다면 수술을 받고 싶어서요”라고 필자에게 말했다.

걱정이 가득한 눈빛이었다. 그래서 다시 검사해 본 결과, 여전히 신경의 압박은 심한 상태였으며, 며칠 뒤 입원해서 수술을 받으셨다.

수술은 성공적으로 끝났다. 수술 후 80세 할아버지 환자는 병동에서 ‘팔 저린 게 많이 좋아졌다. 수술한 부위도 별로 안 아프다“라는 말을 반복하셨다.

얼마 후 퇴원하셨고, 다시 따님과 함께 병원을 찾아오셨다. 역시 할아버지는 “이제는 괜찮다”란 말 이외에는 별다른 말씀을 하지 않으셨다.

무척이나 과묵한 분이라는 생각이 들었지만, 이내 이런 생각도 스쳐갔다. “따님을 걱정하지 않게 하려고 아프다는 말씀을 그동안 하지 않으셨나보다...”

그걸 아는지 모르는지 2년 넘게 아버지를 모시고 필자의 병원에 오는 그 따님은

“말씀은 잘 안 하시는데 이제는 저리다고 안 하시네요. 잘 지내시는 것 같아요”라고 말했다.

그렇게 말하는 따님의 눈에서는 걱정이나 근심 보다는 왠지 모를 안도감과 편안함이 느껴졌다.

이런 게 이심전심(以心傳心)이란 걸까?

그간 따님의 효심은 아파도 아프다고 말을 꺼내지 않는 아버지의 마음을 헤아려 꾸준히 병원을 찾아오게 했다.

그 효심은 과묵한 80세 아버지에게 전해져

‘딸이 저렇게 걱정을 하니 나도 참는 것보다는 완치해서 딸의 걱정을 덜어주는 게 낫겠다’란 결심(?)을 하게 만들지 않았을까?

물론 필자의 추측이지만, 필자의 이 추측은 아마 틀린 것은 아닐 것이다.

‘사랑하는 사람이 아프면 말하지 않아도 느낄 수 있다.’라는 말을 필자는 정형외과 전문의로서 환자와 보호자의 눈빛과 표정을 통해 수없이 경험했기 때문이다.

필자의 마음을 훈훈하게 해 준 따님과 그 아버님의 행복과 건강을 기원한다.

달려라병원 이성우 원장

|